研究分子尺度以上的多层次手性,不仅对揭示自然界与生命体系中手性起源、传递与调控机制至关重要,也为新型手性功能材料的设计提供理论基础。作为生物分子相互作用的核心,手性识别的深入探索对理解生命活动本质、推动疾病早期诊断与精准医疗具有重要意义。然而,以半胱氨酸、同型半胱氨酸和谷胱甘肽为代表的生物硫醇因结构高度相似、理化性质相近,其在复杂生理环境(如血浆)中的高选择性、高灵敏度检测仍面临巨大挑战。手性金属纳米团簇兼具原子级精确结构、优异手性光学响应与自组装能力,是模拟酶多层次手性识别、构建仿生传感平台的理想载体。但当前对手性识别机制的理解多局限于分子层面,对纳米尺度下多层次手性协同效应缺乏系统认知,严重制约了其在实际生物检测中的应用。因此,发展面向血浆样本的高效仿生手性识别策略,成为亟待突破的关键科学问题。

刘国锋课题组与国内外合作团队开展研究,利用银离子与噻唑硫酮类手性配体,设计并合成了系列具有手性八面体结构的银纳米团簇对映体(D-/L-Ag₆SP₆)。该团簇体系兼具分子尺度的手性配体与纳米尺度手性的金属内核,展现出独特的“双重手性”特征。研究团队通过单晶X射线衍射、质谱及光谱技术,揭示了其在生物硫醇识别过程中的“解组装—再组装”机制:手性配体交换与扭曲金属内核的协同作用,驱动形成具有差异性结合能力的生物硫醇-银超分子配位聚合物及其手性聚集体,并实现了对血浆中多种生物硫醇(半胱氨酸、同型半胱氨酸、谷胱甘肽)的定性区分与定量检测。相关研究成果以“Biomimetic Chiral Recognition of Biothiols by Enantiomeric Nanoclusters in Plasma”为题在线发表于《先进材料》(Advanced Materials, 2025, 37, e14158)

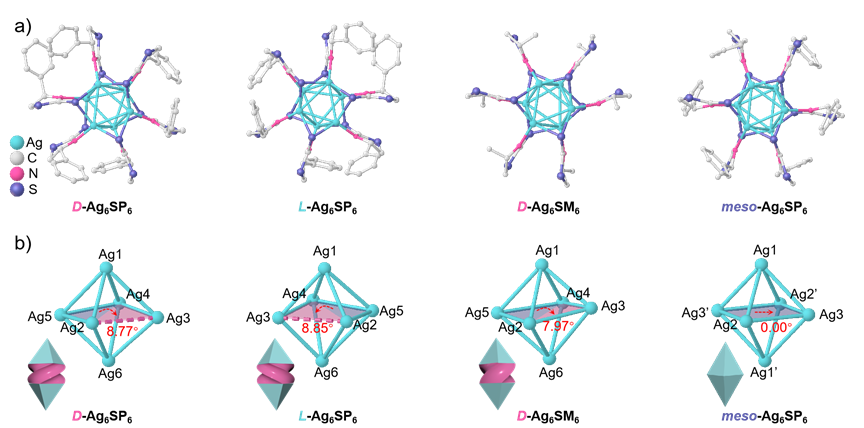

图 1. 双重手性的银纳米团簇单晶结构

研究团队采用双齿手性配体与Ag⁺的配位自组装策略,成功构筑了一系列结构具有原子级精确调控的银纳米团簇,并获得了高质量单晶结构。X射线晶体学分析表明,手性团簇均具有独特的扭曲八面体内核结构:每个银原子与来自三个不同配体的两个硫原子和一个氮原子配位,而每个配体则桥连三个银原子,形成高度有序的三维网络。尤为关键的是,手性配体在金属簇表面呈螺旋式排列,诱导银八面体内核发生不对称扭曲,赋予其本征手性,构建出“配体手性+内核手性”协同的双重手性体系。如选择外消旋的配体时,则获得内消旋化的银纳米团簇。此时,团簇金属框架为非手性的八面体结构。

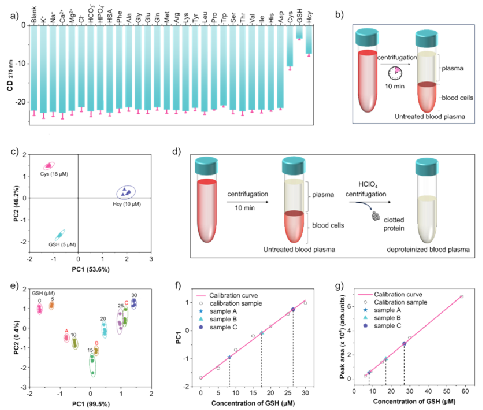

图 2. D-Ag6SP6@PEG对血浆样本中生物硫醇的检测识别

这一设计突破了传统手性识别依赖分子间相互作用的局限,为复杂环境中手性分子的精准检测提供了全新的材料平台。在检测性能方面,被亲水性高分子修饰的D-Ag₆SP₆@PEG体系对引入的不同生物硫醇产生特征性的圆二色(CD)响应信号。结合主成分分析(PCA)方法,实现了三种生物硫醇分子的高效区分。检测限最低至23 nM,且对血浆中常见离子、蛋白质及其他氨基酸无响应,展现出优异的抗干扰能力与临床应用潜力。

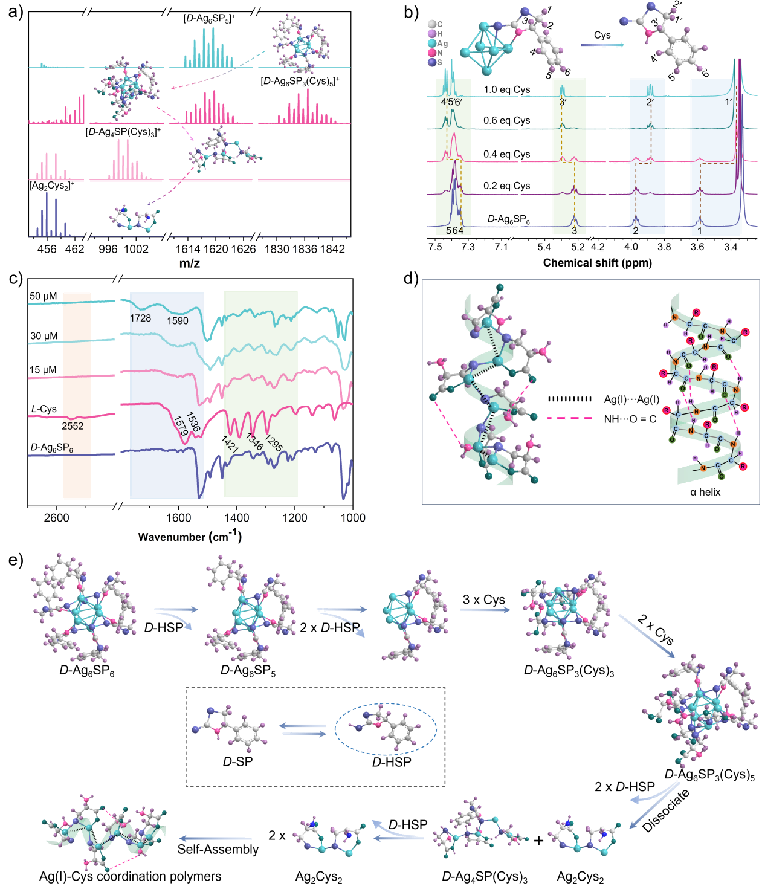

图 3. 生物硫醇触发的“解组装—再组装”的手性识别机制

机理研究表明,该手性识别过程遵循“配体交换触发解组装—手性超分子再组装”的双步机制。生物硫醇首先与团簇表面配体发生交换,导致纳米团簇逐步解离为Ag₂Cys₂等中间体;随后,这些单元通过Ag-S、Ag-O配位、Ag···Ag相互作用及N-H···O=C氢键网络,自组装形成具有手性特征的螺旋超分子聚合物。结合单晶结构与结合常数计算,研究证实这种对映选择性源于手性配体与生物硫醇的分子匹配,以及纳米团簇内核本征手性与外围螺旋排列的协同效应,即“双重手性识别”机制。

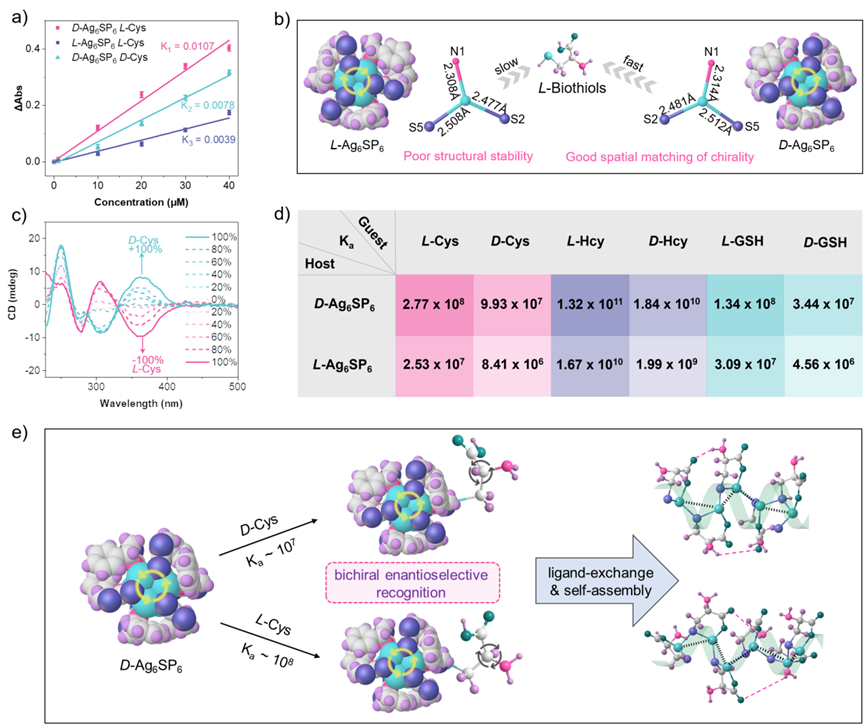

图 4. D-/L-Ag6SP6@PEG纳米粒子对生物硫醇的对映选择性识别

此外,对纳米团簇识别生物硫醇的对映选择性研究表明:通过紫外-可见吸收光谱检测 D-Ag₆SP₆@PEG + L-Cys、D-Ag₆SP₆@PEG + D-Cys 和 L-Ag₆SP₆@PEG + L-Cys 体系发现,其吸收峰变化与生物硫醇浓度的比值分别为 0.0107、0.0078 和 0.0039。这表明,相较于 L-Ag₆SP₆@PEG,D-Ag₆SP₆@PEG 对 L-Cys 具有更强的响应能力,凸显了 D-/L-Ag₆SP₆@PEG 体系优异的对映选择性识别性能。进一步分析表明,除配体分子手性差异外,团簇内核固有的手性在该识别过程中亦起关键作用——例如,D-Ag₆SP₆@PEG + D-Cys 与 L-Ag₆SP₆@PEG + L-Cys 的响应比值(0.0078 vs. 0.0039)显著不同,印证了内核手性的显著影响。该规律在同型半胱氨酸(Hcy)和谷胱甘肽(GSH)的检测体系中同样得到验证,充分说明纳米团簇的双手性结构在生物硫醇及其对映体的手性识别中展现出高度的对映选择性。

该工作不仅发展了一种无需复杂前处理、可直接用于血浆样本分析的无标记检测方法,显著提升了生物硫醇检测的便捷性与临床适用性,为新型手性功能纳米的设计提供了新的思路。研究得到了国家自然科学基金、中央高校基本科研业务费、上海市高校特聘教授(东方学者)等项目的资助。刘国锋特聘研究员为论文的通讯作者,南洋理工大学赵彦利教授为论文的共同通讯作者,博士研究生王学娟同学为论文第一作者,该工作还得到了苏州大学杨光保教授及其课题组的大力支持与合作。

论文链接:https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202514158